「ノウフクJAS説明会」無償でオンライン開催!

一般社団法人日本基金は、無償の「ノウフクJASに関する説明会」をオンライン(原則Zoom)で開催しています。随時実施しますので、お気軽にお問い合わせください。対象は、農福連携に取り組む事業者や、都道府県や市区町村の担当者、中間支援組織(社会福祉協議会やJAなど)などの職員など、広くノウフクJASに関心のある方です。

一般社団法人日本基金は、無償の「ノウフクJASに関する説明会」をオンライン(原則Zoom)で開催しています。随時実施しますので、お気軽にお問い合わせください。対象は、農福連携に取り組む事業者や、都道府県や市区町村の担当者、中間支援組織(社会福祉協議会やJAなど)などの職員など、広くノウフクJASに関心のある方です。

新宿駅から27分、JR中央線 武蔵小金井駅から徒歩わずか5分にあるわくわく都民農園小金井(東京都小金井市)を訪問。農園には、都市農地を活用した地域活性化交流農園の可能性が広がっていました。

社会福祉法人パステル 多機能型事業所CSWおとめ(栃木県小山市)が運営する、「レストラン みゅぜ・ど・ぱすてる」を訪問しましたので、報告いたします。レストランのほか、パン工房、アートギャラリーが併設されたみゅぜ・ど・ぱすてるが、「地域の笑顔が集まる場所」となる理由を探りました。

4月15日(火)から、無印良品 イオンモール堺北花田(大阪府堺市)で、ノウフクJAS商品を中心としたノウフク商品の販売がスタートしました。「ノウフク」ブランドを前面に出した販売企画です。

マイナビ農業で、ノウフク・アワード2024でグランプリに輝いた株式会社菜々屋(徳島県徳島市)と一般社団法人STEP UP(宮崎県宮崎市)が紹介されました。両者の取組から見る農福連携の成功の秘訣とは何なのでしょうか。

株式会社菜々屋(徳島県徳島市)は、ノウフク・アワード2024でグランプリに輝きました。受賞を記念して、代表取締役 松原克浩さんと取締役 矢野正英さんにインタビュー。

株式会社菜々屋(徳島県徳島市)は、ノウフク・アワード2024でグランプリに輝きました。受賞を記念して、代表取締役 松原克浩さんと取締役 矢野正英さんに、菜々屋の成立ちや農福連携の取組についてお話を伺います。

サステナビリティやCSR(企業の社会的責任)をテーマとしたビジネス情報誌「オルタナ」で、一般社団法人日本農福連携協会が、2月14日(金)に社会福祉法人土穂会 ピア宮敷(千葉県いすみ市)で開催した「障害者雇用やDEIのヒントに!

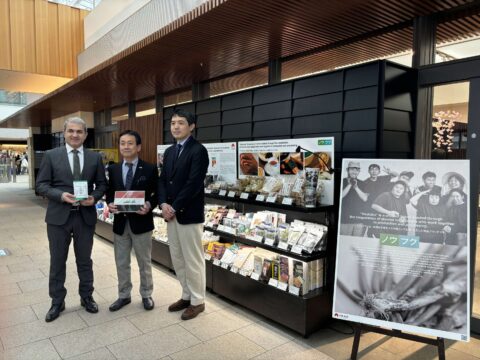

ペワン・ジャセム・イブラヒム・ザウィタイ駐日イラク共和国臨時代理大使が、3月12日(水)、羽田空港 第3ターミナル(東京都大田区)で開催中の「HANEDA ノウフク・ショップ」を視察されました。

1月22日(水)、東京都内の会場でノウフク・アワード2024表彰式&シンポジウムが開催され、各賞を受賞した団体などが出席しました。※表彰式&シンポジウムの様子はYouTubeのノウフク公式チャンネルで公開されたアーカイブ配信でもご覧いただけます。